国内第一个"试管婴儿"今年35岁,现状如何?出乎很多人的意料

当今社会,体外受精是一件公开、诚实的事情,更是保护女性生殖权利的有效科学方法。

然而,在30多年前,这是一件在大家看来是非常奇怪的事,甚至有人会对此进行嘲笑和负面猜测。

1988年3月10日,中国第一例“试管婴儿”诞生。

当时,大多数不孕妇女都会选择一些民间偏方来达到怀孕的目的,但都事与愿违。

但是,甘肃礼县的郑桂珍却选择了一种和别人不一样的方式——IVF。

也就是体外受精。

医生团队根据郑桂珍输卵管堵塞的身体状况,制定了大胆的腹腔取卵计划。

实际上,这种方法在国内是独一无二的,因为在操作过程中,卵巢的保存和培养基的比例都很难掌握,所以成功率并不高。

但在医生团队的努力之下,他们不但成功地把卵子取了出来,而且还成功地把卵子进行了试管受精,并且把卵子重新植入了母亲的体内。

郑桂珍终于顺利怀孕了。

1988年3月10日,郑桂珍产下一个女儿。并取名“萌珠”。

“萌”取萌芽之意,“珠”则是取自主治医生张丽珠教授的名字,感谢她赋予孩子生命。

郑萌珠的出现,让郑桂珍一家充满了喜悦,同时也标志着“试管婴儿”在国内的普及,让很多人都想要认识这个新的医学。

今年,郑萌珠35岁了。

从诞生起,郑萌珠不但身体和心理都和正常人一样,甚至比正常人还要健康。

她很感激试管婴儿技术给了她生命,于是她努力学习,考入了医学院,然后回到了她出生的地方——北京第三医院,当了一名医生。

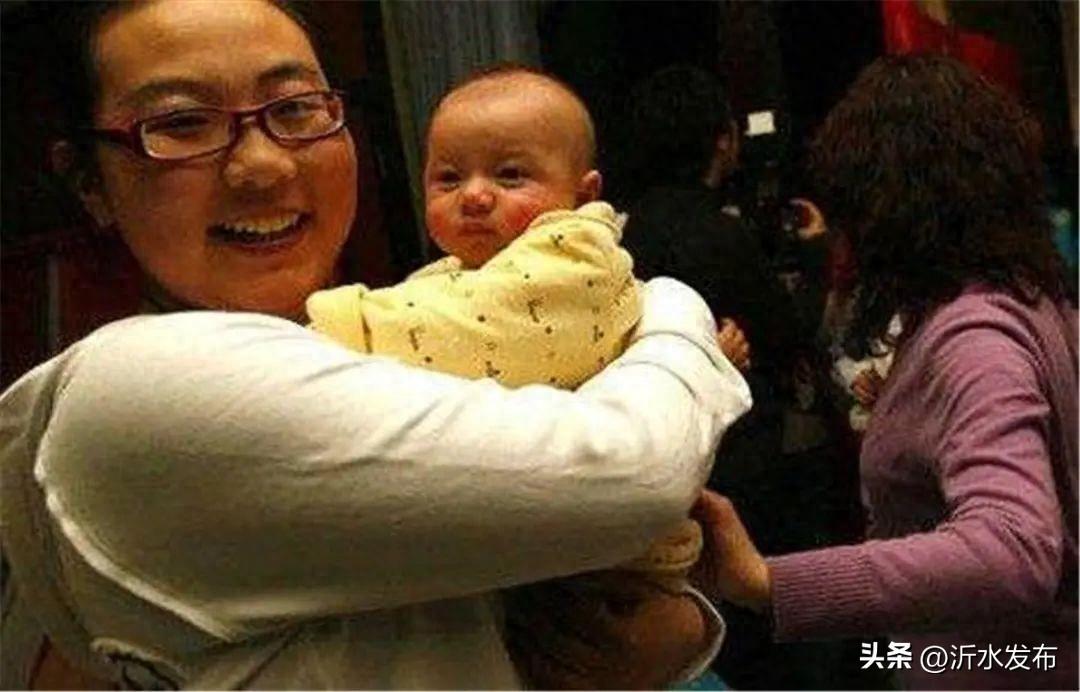

去年4月15日,郑萌珠在北京第三医院顺利产下儿子。

她和普通人一样,一点一点完成人生的进阶。

郑萌珠的诞生与发展,不但证实了 IVF的可行性与可靠性,更彰显了中国在生物科技方面的强大与成绩。

人们对IVF(体外受精)有哪些偏见?

第一个偏见是试管婴儿身体虚弱,不能生育二代。

郑萌珠如今的生活状态,以及其儿子的生产,完美反驳了这一谬论。

第二个偏见是试管婴儿体弱多病,寿命也会比正常人短。

这种偏见的根源也是对父母身体健康的偏见,因为接受这种手术的主要是不孕症和高龄母亲。但事实上,体外受精也是非常健康的,手术过程中还会消除遗传病的风险。

第三个偏见是试管婴儿的智商会低于正常人,认为这些孩子学习一切都比其他人慢。从郑梦珠的成长经历来看,她和普通婴儿一样年纪就学会了说话、学会走路,直至后来从事医疗事业,智商完全没有问题。

事实上,体外受精和自然怀孕只是不同的受孕方法和不同的方式收获新生命,两者生产的孩子没有任何不同。

▍来源:俏妈看世界