中国首例试管婴儿郑萌珠, 被专家断言活不过40岁, 如今怎么样了?

你可曾听过这样一个令人费解的传言 : 30多年前,我国首例试管婴儿郑萌珠出生时,就有专家断言她活不过40岁?一个刚出生的婴儿怎会遭此残酷预言?这背后又是怎样一段曲折的故事?

今天,让我们还原那段别样风云的岁月,解开这个谜一般的疑惑,看看当年被视为"实验品"的郑萌珠如今过得怎样。顺便,也让我们反思一下那些曾经质疑和不理解新生事物的声音。

催人泪下的求子路

"妈妈,我什么时候才能有个弟弟或妹妹啊?"对于生于上世纪80年代的孩子来说,这是再普通不过的疑问。可是对郑桂珍而言,这无疑是一把力透纸门的钝刀,把她的内心刺痛得体无完肤。

郑桂珍是甘肃礼县一名普通的乡村教师。然而,婚后长达20年,她都未能如愿以偿,怀上自己的孩子。就这样,她和丈夫左长林耗尽了一切能想到的办法 : 求医问药、祈祷膜拜、服用各种偏方......可是,郑桂珍的肚子就是怎么也鼓不起来。

你可曾设身处地思考过,一个女人为了生育而竭尽全力,却屡屡碰壁后的心情?如同一粒粒痛苦的砂砾,磨平了郑桂珍当年的芳容;如同一股股絮乱的暗流,冲垮了她对生活的热忱。

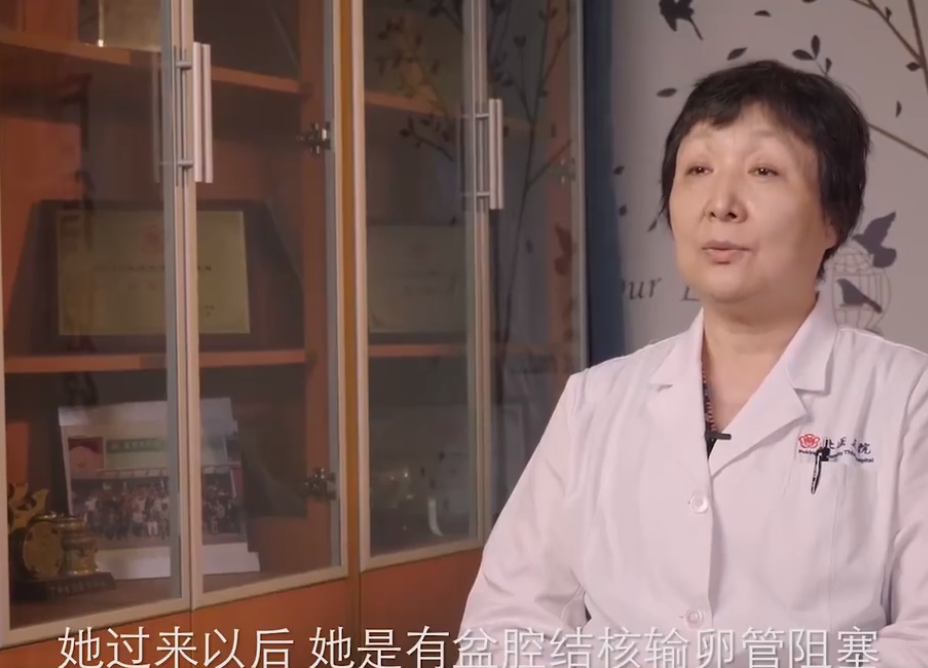

最终确诊结果出炉:郑桂珍患有"双侧输卵管堵塞"。听起来是再平常不过的医学术语,可对郑桂珍而言,分明就是生离死别的判决。能够体会母亲失去生育权的痛楚吗?那是一种无垠的绝望,将整个生命空洞得如同黑洞。而她内心唯一的寄托,只剩下一根微弱的"救命稻草"。

意外拯救的奇迹时刻

就在郑桂珍将彻底放弃希望之际,一个意外的机遇为她点燃了新的生机。1987年的一天,她从广播中听到了一个令人惊心动魄的消息:北京有机构正在研究"试管婴儿"技术,能够帮助不孕不育夫妇圆生育梦!

当时的郑桂珍犹如一个渴望雨露的旱苗,对这个消息如获至宝。尽管丈夫起初有些犹疑,但她依旧孜孜不倦地做着思想工作。最终,两人像抓住最后一线生机,毅然启程前往北京。

他们找到了正在探索试管婴儿技术的北医三院妇产科主任张丽珠教授。尽管出于安全考虑,张丽珠教授本不愿冒这个风险,但郑桂珍那颗火种般的希望让她动容。就这样,张丽珠教授带领团队,拨云撩雾,开启了中国首例试管婴儿实验的漫漫征程。

一席谈不尽的艰辛

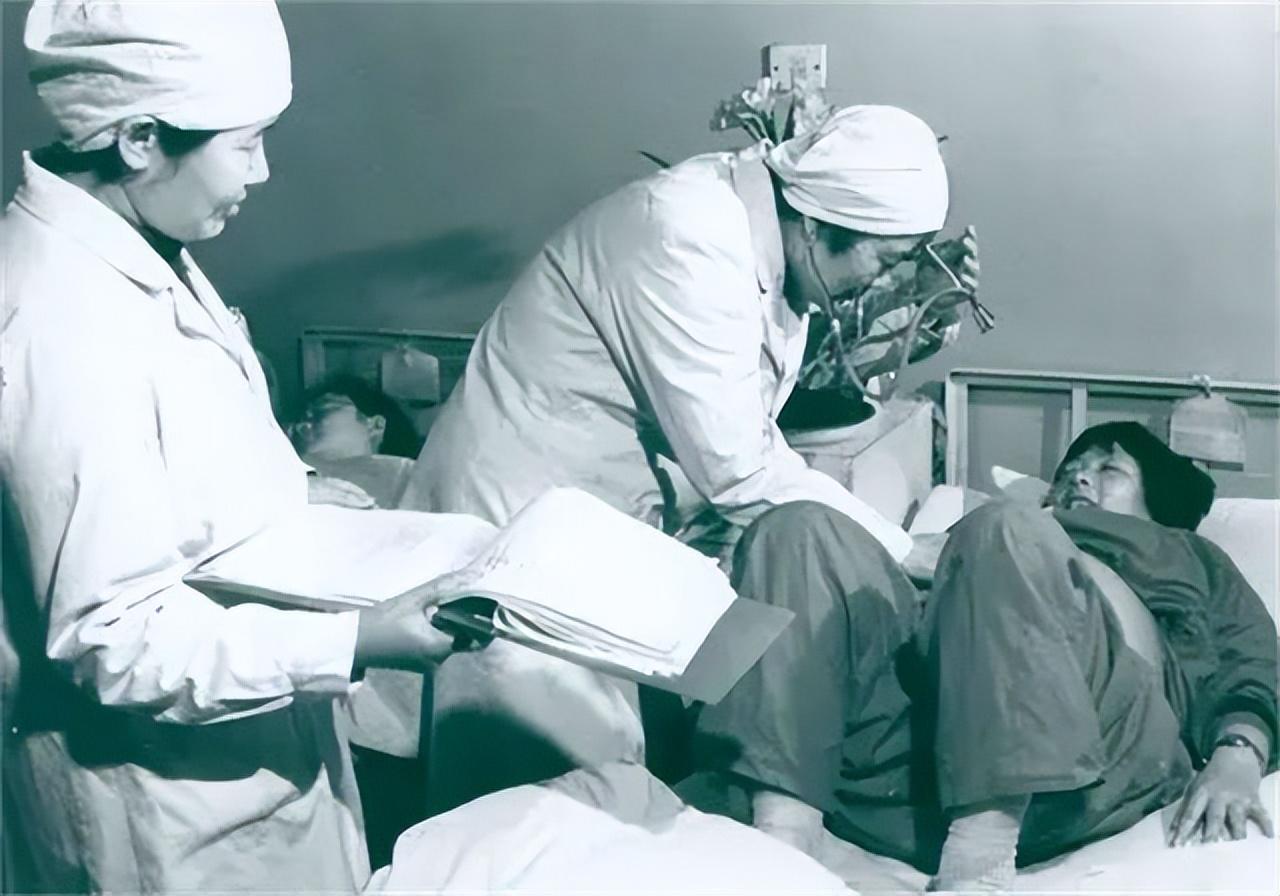

如果说当年的郑桂珍是执著地要为自己的人生燃起一缕希望之火,那么张丽珠教授和她的团队,就是用双手呵护着这火苗,避免被岁月的风雨浇熄。然而,面对简陋残缺的医疗设备,他们所承受的艰难又何其巨大?

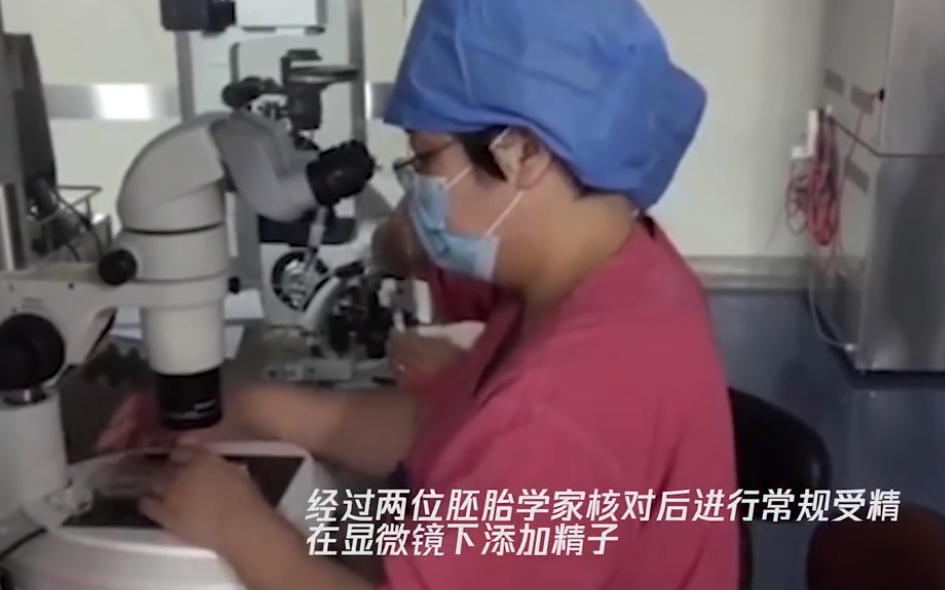

细想当年的条件:家徒四壁的实验环境、将就使用的取卵针头、临时拼凑的培养液......这一切,是多么令人啼笑皆非?可你敢说,在那些顽疾缠身的患者面前,他们有退路吗?

就这样,在寒暑逼人的狭小实验室里,张丽珠教授团队废寝忘食,艰苦探索。他们用最笨拙的方式取出卵子,在最不卫生的条件下培育胚胎,最后孕育出了一颗郑桂珍渴望已久的"新生命"。

然而故事并未就此扫平一切狰狞。在郑萌珠的肚子渐渐鼓起时,外界骤起的非议声音也在肆意滋长:对于这种不知全貌的新生事物,人们难免会既恐惧又无知,更有专家直言郑萌珠"活不过40岁"。

我由衷地反问:一个初生的婴儿,理应受到社会温暖的祝福,她又曾经犯过什么过错,需要遭受如此可怕的诅咒?人类面对未知,往往会本能地产生恐惧,但郑萌珠当时的处境又何其无辜和悲哀?

静待花开的人生之路

无疑,对当年的张丽珠教授团队而言,这无异于一记重重的耳光。然而,懂得什么是生命可贵的他们,内心仍满怀虔诚对待这份独特的新生命。待产期临近,张教授更是婉拒了所有媒体的围观要求,只为了营造一个安稳的环境。

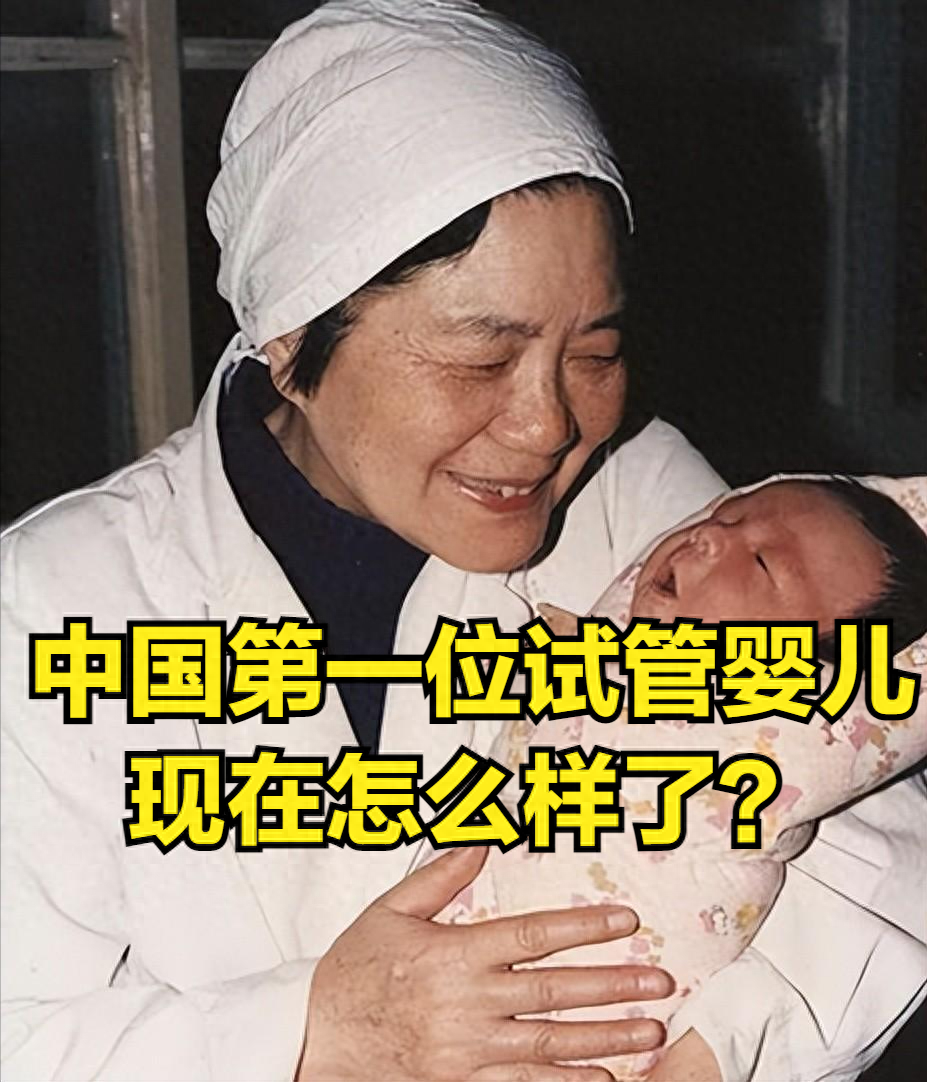

直到1988年3月10日,当郑萌珠的啼哭声响彻产房时,所有的质疑和躊躇都烟消云散了。一个健康漂亮的女婴诞生在世上,打破了人类生育史的新纪元!张丽珠教授像抱着亲生骄子一般,小心翼翼地把这个艰辛诞下的"试管婴儿"送到了郑桂珍的怀里。

我几乎可以想象得到郑桂珍内心的喜悦:多少次在绝望的夜里痛哭流涕、多少次在祈祷时苦苦哀求、多少个日夜翘首以盼今日....如此艰难的漫漫求子路,她终于没有白走!

从此,郑萌珠这个名字如雷贯耳,成为全国瞩目的焦点。人们纷纷质疑、猜忌、甚至恐惧着这个不同凡响的新生命。但是谁也没有想到,随着时间的推移,郑萌珠会用自己的人生经历,有力地驳斥那些当年的疑虑和诅咒。

伴随着社会的不解和冷眼旁观,郑萌珠就这样健康地成长起来。她白白净净、聪明伶俐、活泼可爱,给父母带来了常人家庭应有的欢乐与温馨,也让曾经的医护人员感到由衷的欣慰。然而,对于周围人的异样目光和难以理解的指指点点,郑萌珠也曾一度感到困扰。

但就像所有勇敢的生命一样,郑萌珠并没有被这些负面情绪所打垮。相反,她很快豁然开朗,明白了自己与众不同的独特身份,并为之感到自豪。因为正是她的诞生,填补了国内试管婴儿技术的空白,为无数夫妻圆了一个美好的生育梦想。

就这样,郑萌珠在默默无闻中健康成长,考上了西安西京学院,毕业后更是怀揣着报效祖国和造福他人的愿景,回到了当年见证她降生的北医三院工作。如今,这个当年被质疑活不过40岁的"试管婴儿",已经31岁了,并于2019年诞下了一个八斤重的大胖小子,延续了生命的脉络。

面对郑萌珠的平安成家和生育后代,我再一次迫切地想要反问:这个被误解和质疑的生命,现在又有什么不妥和需要遭受诅咒的地方呢?相反,我们理应为之喝彩、为之自豪,因为她用自己的存在,向世人证明了生命的坚韧和不屈,重新定义了"试管婴儿"这个存在。

当我们被错误观念所蒙蔽,对未知事物怀有恐惧时,往往会忽视最根本的人性光辉。郑萌珠的一生,不正是最好的教科书式反例吗?看看她是如何在别人的质疑声中自信成长,在非议声中活出精彩的人生,难道我们不应该引以为戒,以更开放、包容的心态接纳未知的新生事物吗?

●—≺ 写在最后 ≻—●

未来,可以预见还会有越来越多的医学突破和新兴技术问世,它们会给人类带来前所未有的机遇与挑战。当我们面对这些未知时,是否会保持谦逊的态度,用理性和宽容去接纳它们,还是让负面情绪主导大脑,给这些新生事物扣上"妖怪"般的帽子?郑萌珠已然用自己的一生告诉了我们答案。

毋庸置疑,郑萌珠是生命的奇迹,是张丽珠教授等医学工作者孜孜不倦的结晶。可在更深层的意义上,她同时也是人类对待未知事物时,保持理性与开放心态的最好注脚。让我们与其被未知所惧,不如跟随郑萌珠的脚步,用包容和好奇的心态拥抱一切新生事物,用科学的理性视角驱散内心的恐惧。

只有这样,我们才能真正跨越重重阻碍,迎接更加美好的未来。而郑萌珠所经历的这段传奇故事,也将化作璀璨的永恒,在人类文明的长河中熠熠生辉。