中国首例“试管婴儿”郑萌珠,被质疑不能活过40岁,后来怎样了?

阅读此文前,麻烦您点击一下“关注”,方便您进行讨论和分享。此文仅在今日头条发布,任何平台不得搬运,搬运必究

上个世纪六七十年代,郑桂珍女士步入了婚姻殿堂,开始了人生新的阶段。可是,接下来的20年里,他们夫妻俩一直未能迎来自己的孩子。

看着身边朋友们的孩子相继入学,郑桂珍内心的焦虑如同熊熊燃烧的火焰,无时无刻不在燃烧。

由于长期未能怀孕,在当时思想观念较为保守的农村地区,他们夫妇承受了不少流言蜚语和白眼。邻里街坊暗中指指点点,甚至有人直白地问及是否有遗传疾病或其他原因导致了不孕。

经过反复努力均未获佳音,郑桂珍夫妇终于决定前往医院,希望专业的医生能够查明原因。在北京大学第三医院,郑桂珍被诊断出"双侧输卵管不通"的严重问题。

这无疑是当头一棒,在当时的医疗水平下,这意味着她可能永远无法拥有自己的孩子。

虽然面临如此绝境,但郑桂珍并没有放弃。她毅然决然地尝试了各种民间偏方,每逢庙会都会虔诚祈求上天保佑。

可是,无论她怎么拼命,吃再多苦头,花再多金钱,都未能如愿以偿。

日复一日,年复一年,转眼之间,郑桂珍即将迈入40高龄。曾经对生儿育女的渴望,也随着时间的流逝而逐渐消退。

但就在此时,一则飘渺的消息,又将她内心的希望之火点燃。

收音机里传来了北京大学第三医院正在研究"试管婴儿"技术的消息。这项技术有望让不孕不育的家庭迎来新的希望!郑桂珍的内心倏然被一股前所未有的力量填满。

尽管丈夫初时表示担忧并反对,但郑桂珍依旧咬定不放。她诚挚地说:"我们先去了解情况,如果不能成功,回家好好生活也无憾。

"在妻子的坚持下,丈夫最终同意,于是他们怀着忐忑不安的心情,开启了通往北京的艰辛征程。

张丽珠教授自幼丧亲,在国内可谓无亲无故。但是,在新中国诞生的历史性时刻,她毅然决然地选择离开异国他乡的优越环境,重返祖国大陆。

1951年,张丽珠教授归国后成为了北京大学第三医院的一名妇科专家,将自己的全部精力投入到事业中。

日复一日,年复一年,张丽珠见证了太多不孕家庭的艰难境遇。作为一名医生,她手中收到过上千封求助信,每一封信都饱含着他们对孩子的渴望和无助。

看着这些探求生命希望的眼神,张丽珠内心燃起了一股暖流,她决心要为之献身。

就这样,张丽珠开启了关于试管婴儿技术的研究之路。当时的国内环境却是出乎意料的艰苦。作为一项全新技术,专业人才和先进设备仪器几乎是空白。

但这并未击垮张丽珠的斗志,反而让她的决心变得更加坚定。

她亲自组建团队,夜以继日地展开研究。他们工作的环境何其简陋,仅有十平方米左右的空间,雨天会漏水,大风会吹起尘土。

有一段时间,他们甚至连实验室都没有,只能在遥远的北医教学楼内摸索前行。

取卵针是最为珍贵的"宝贝",整个团队就只有一支,还是张丽珠从国外带回来的。用过后就得自己前往钟表店,磨平针尖以备下次使用。

一次次的失败让张丽珠的脸上写满了失落,但她从未放弃过。

终于,在艰苦条件和无数个夜晚的努力耕耘下,张丽珠和团队取得了突破性进展!他们成功从卵泡液中分离出了成熟卵子,并将其与精子顺利完成受精。

这一刻,张丽珠感动得热泪盈眶,仿佛之前的一切付出都有了意义。

虽然离真正目标还有一段距离,但这份喜悦无疑是给了大家极大的鼓舞和动力。接下来,他们将继续为之以求,攻克最后一道技术关卡。

经过无数个艰难岁月的等待,当张丽珠教授见到郑桂珍夫妇时,内心百感交集。作为她的第十三位试管婴儿病人,郑桂珍无疑是最后的希望所在。

之前的12例虽然均告失败,但张丽珠并未气馁,她有着无比坚定的信念。

很快,一切就都准备就绪,手术拉开了序幕。郑桂珍被安排在手术室,张丽珠带领团队精心部署着每一个环节。当郑桂珍进入手术室时,她看到张丽珠和助手们个个满头大汗,却个个面色凝重、一往无前。

手术很快开始,在当时落后的医疗条件下,他们不得不采取剖腹取卵的方式。由于缺乏超声波和微创技术,只能通过切开腹部,使用取卵针直接提取卵泡液。

伴随着手术刀的划开,张丽珠小心翼翼地将取卵针刺入,试图寻找卵泡的踪影。她的额头上已经渗出了豆大的汗珠,生怕有任何一丝疏忽。

身旁,刘平助手正紧盯着卵泡液的流出,随时准备将其装入保温杯中。

整个手术室鸦雀无声,每个人都屏气凝神,心中满是忐忑。只要出现哪怕一点点差错,可能就会前功尽弃。而这一次,他们可担待不起失败的代价。

就在万分紧张的气氛中,一股清亮的液体终于流了出来。刘平立即飞快将它装入保温杯,然后如离弦的箭一般冲出手术室,飞奔向实验室。

接下来是最为关键的一步,在显微镜下寻找是否存在成熟的卵子。

幸运的是,这一次他们终于发现了优质的卵子!按部就班地进行了体外受精,培育出了受精卵。接下来,就是将这朵生命之花种植在郑桂珍的体内了。

由于缺乏专业的植入管道,张丽珠不得不亲自动手制作一根特殊的移植管。小心翼翼地,她将受精卵送入郑桂珍子宫,全程都是那么小心,生怕一个不慎就会前功尽弃。

当最后一步完成时,整个手术室里的人都松了一口气。接下来就只需静待时日,看这颗生命的种子是否能在郑桂珍体内扎根发芽。

漫长的7周后,婴儿的心跳声再次在郑桂珍体内响起,这个家庭迎来了人生的重大转折!

在接下来的10个月里,张丽珠和她的团队就像暖壶里的母亲般细心呵护着郑桂珍,生怕她受到一丝一毫的伤害。

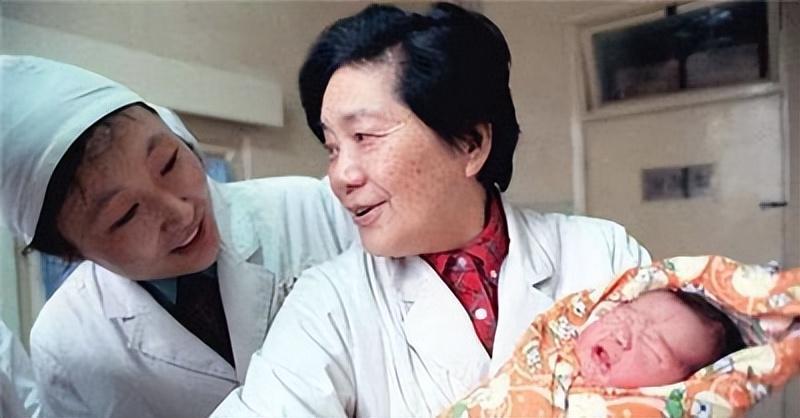

1988年3月10日,这一天注定将铭刻在中国医学史上。当郑萌珠的啼哭声第一次响起,张丽珠教授内心的喜悦简直无以言表。

她小心翼翼地将这个重达七斤的孩子抱在怀中,脸上洋溢着幸福的笑容。

产房外面,早已按捺不住的媒体记者们蜂拥而至,纷纷涌向张丽珠,争相想要第一个报道这个重大时刻。摄影机的闪光灯在空中炫耀着光芒,仿佛都在向这个新生命表达最诚挚的祝福。

张丽珠抱着婴儿的温馨一幕,瞬间传遍了全国各地,成为了家喻户晓的话题。对于这个普通的农村家庭来说,他们经历了太多艰辛,付出了太多努力,如今终于迎来了人生的最大喜悦。

看着襁褓中熟睡的孩子,郑桂珍的眼中噙满了眼泪。她想给这个女儿一个有深意的名字,于是赋予她"萌珠"二字,其中"萌"代表着生命的萌芽与希望,"珠"则是向张丽珠教授的致敬。

出生后的两个月,张丽珠和医院团队将郑萌珠视为国之重宝,给予她无微不至的照料。在正式返乡前,张丽珠亲自确保了一切流程的完美无缺,让这个创造奇迹的家庭能够安全顺利地离开。

之后的日子里,张丽珠和助手们时刻关注着郑萌珠的生长发育情况,从身高体重到智力语言表达,无一不在他们的精心监测之列。

令人欣喜的是,郑萌珠的一切发育指标都在正常范围内,她茁壮成长,最终以优异成绩考入了理想中的大学。

转眼之间,20年过去了。2019年,郑萌珠自己也迎来了人生的重大时刻——她顺利产下了一个体重达8斤的健康男婴!在她分娩的时候,张丽珠的得力助手刘平亲临现场,看着萌珠怀抱着自己的孩子,仿佛重温了当年张丽珠抱着萌珠的那份喜悦与期待。

对于刘平来说,这标志着中国试管婴儿技术真正迈向了成熟阶段。首例试管婴儿能够自然分娩生育后代,意味着这项技术已然离奇迹不远了。

郑萌珠能够自然分娩,对于中国的生殖医学事业来说,是具有里程碑意义的一刻。这标志着我国在这一领域的技术已经达到了全新的高度,为更多家庭点燃了希望之光。

事实上,自从1988年郑萌珠问世后,北京大学第三医院的生殖医学中心就如雨后春笋般蓬勃发展。如今,每年在这里诞生的试管婴儿数量已经接近3000-4000例。

整个手术过程更加规范化、标准化,无论是取卵还是胚胎移植,条件和技术都有了质的飞跃。已经没有像当年那样艰苦的环境,也不再需要剖腹取卵这种残酷的方式。

数据显示,通过试管婴儿或其他辅助生殖技术出生的新生儿,在我国已经占到了总出生人口的1%-2%。这意味着,每年有数以万计的家庭都因此实现了生儿育女的梦想。

曾几何时,不孕不育被视为无法弥合的裂痕,会给夫妻、家庭带来巨大的精神创伤。但是如今,生殖科技的飞速发展正在帮助越来越多人啃下这块硬骨头。

每一个婴儿的诞生,都是一个家庭与这个世界稳固联系的见证。当孩子的啼哭声响起,就仿佛整个家庭都获得了重生。

北京大学第三医院的生殖中心,正如一个不夜城般灯火通明。每时每刻,都有新的生命在这里孕育、绽放。这里就是祖国的希望所在,是数以万计家庭期盼已久的救赎之地。

生命的诞生是何其艰辛,又是何其可贵。从郑萌珠降生的那一刻开始,医学事业在中国就踏上了一条全新的征途。

这条路虽然曲折艰难,却也因此变得更加光明遥远。

作为中国首例试管婴儿,郑萌珠的诞生不仅开创了一个先河,更向全世界宣告了我国在这一领域的决心和能力。可以说,她就是中华民族求生存、求发展的象征和见证。

在郑萌珠出生之后的30多年里,生殖医学的科技在祖国大地疯狂迭代,每一次突破都将给予更多家庭希望的力量。

如今,北京大学第三医院的生殖中心已经成为了全国乃至世界知名的殿堂,每年在这里绽放的生命之花多如星辰。

曾几何时,张丽珠教授和她的学生们还在狭小潮湿的空间里摸索前行,而现在这里已经云集了国内外顶尖的医学人才和先进设备,规模之大、环境之优,简直令当年的他们难以想象。

生命的接力棒,已经从张丽珠教授的手中,传递到了包括刘平在内的新一代医学工作者手中。他们正兢兢业业地将这面先锋旗帜高高扬起,用自己的智慧和汗水不断丰富着中国特色的生殖医学理论。

刘平回想起年轻时在张丽珠教授门下的那段岁月,历历在目。如今她已是这个领域的中流砥柱,但内心的赤子之心从未改变。

就像当年的张丽珠一样,她将继续为千家万户的幸福而奋斗到底。