中国首例“试管婴儿”郑萌珠,被怀疑活不过40岁,现如何了?

甘肃礼县,一个普通而默默无闻的小村庄,就如同大多数农村一般,生活节奏缓慢,人们的期盼也朴实无华。在这片熟悉的土地上,郑桂珍这个年轻女子的一生就这样渐渐展开。

她出生于一个普通的农民家庭,自小就学会了勤劳朴实。在父母的悉心教导下,郑桂珍很快就掌握了见习一手好手艺活。

她手工制作的镂空花卉图案别有一番趣味,赢得了不少邻里朋友的赞赏。

年少时的郑桂珍活泼可爱,笑容明媚。按照当地的传统,18岁的她就嫁给了一位邻村青年,开始了新的人生阶段。

丈夫对郑桂珍体贴入微,两人的感情如胶似漆,日子过得既简单又幸福。可就在这短短几年间,一件令人费解的事情接连发生在郑桂珍身上。

原本期盼着自己能早日当上母亲的郑桂珍,连年未能怀孕令她感到无比焦虑。反观其他的家庭,较她们晚结婚的那些,二孩都已呱呱坠地。

一段时间后,这件事开始在村子里引起了流言蜚语。

郑桂珍的公婆开始对她另眼相待,认为她是一只"不会下蛋的母鸡"。尽管郑桂珍和丈夫多次前往县城医院检查,结果均无大碍,但她始终无法怀孕这个事实,让全家上下陷入深深的烦恼。

看着越来越多的人用异样眼光打量自己,郑桂珍感到万分羞愧。她决定再也不能让家人承受如此折磨,于是暗下决心要与丈夫离婚,一个人含羞去过剩下的生活。

此时,郑桂珍的父母像太阳般温暖她内心最后的希望。他们四处打听寻求治疗,终于在一家大型医院查明了郑桂珍双侧输卵管严重阻塞并患有盆腔炎的真相。

当郑桂珍得知这个噩耗时,她终于明白自己注定无法自然怀孕的原因。曾经对生育孩子抱有无限憧憬的她,当下整个人像被生生掏空了一般,无助而彷徨。

正当她打算接受现实,与丈夫离婚的时候,一则报道出现了,给了她意想不到的新生机会。

那是一则关于"试管婴儿"新技术的报道,介绍了北京大学第三医院张丽珠教授在这一领域取得的突破性进展。一直被认为是"不孕"的郑桂珍,读到这则报道时,仿佛看到了希望的曙光重新照进她黑暗的人生。

报道中写道,张丽珠教授出身于一个优渥的家庭环境,自小就展现出过人的智慧和好学精神。在父母的支持下,她有机会赴海外深造,接触和学习了诸多国际领先的医学理论和技术。

尤其是"试管婴儿"这一新兴的辅助生育技术,给了张丽珠极大的启发。经过多年的潜心钻研,张丽珠终于掌握了这项技术的要领,并萌发了要将它带回祖国、造福中华民族的决心。

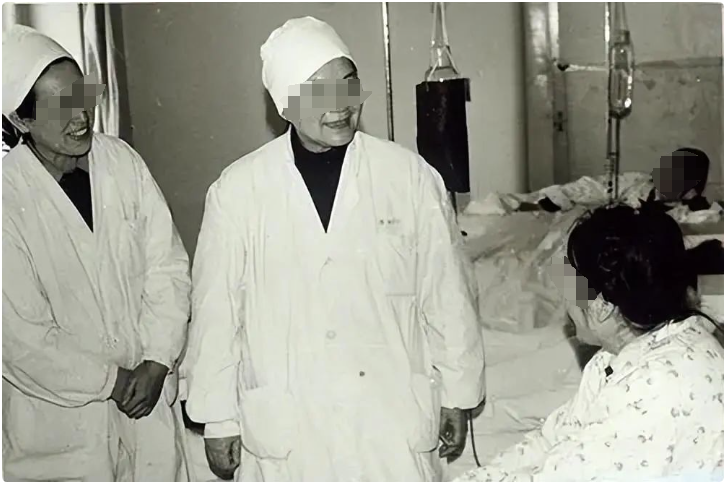

一转眼,张丽珠已然从海外学成归来,并很快加入了北京大学第三医院,开始在这里组建自己的科研团队,致力于试管婴儿技术在国内的推广应用。

可就在这时,她遭遇了一场新的挑战。

虽然张丽珠和她手下的团队们已做好了万全准备,可在临床实验阶段,仍然一次次尝试失败。多次的挫折未能撼动张丽珠对这项技术的信心,她深知这必将是一个漫长的过程,需要持之以恒的努力。

正当张丽珠为难以找到合适的志愿者而感到苦恼时,一个景象出现在她面前,点燃了她内心新的希望——那就是郑桂珍,一位渴望当母亲的可怜女子。

郑桂珍得知报道后,立即像抓住了救命稻草般,坚持要成为首位志愿者。尽管张丽珠已向她解释过这项技术存在的风险,但郑桂珍依旧坚持己见,她下定决心要一试这个看似奇迹的机会。

于是,在张丽珠的安排下,郑桂珍很快就入住了医院,开始了她人生中最重要的一次尝试。虽然当时的条件相当简陋,但张丽珠仍凭借着过硬的医术,成功从郑桂珍体内取出了数枚卵子,并避免了手术并发症的发生。

接下来就是最关键的受精环节了。在张丽珠的细致操作下,4枚卵子在试管中成功受精,并逐步发育成了可供移植的胚胎。

这一切都像是一个不可思议的奇迹在缓缓发生。

1987年6月26日,郑桂珍再次被推入手术室,张丽珠将那几枚希望之源小心翼翼地植入了她的子宫。

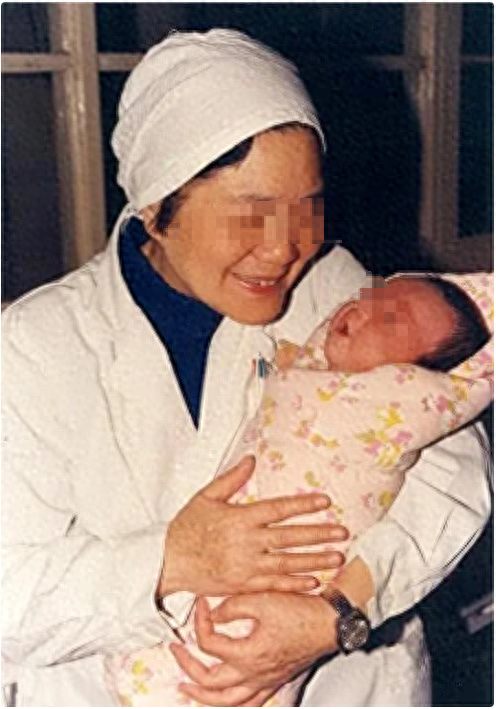

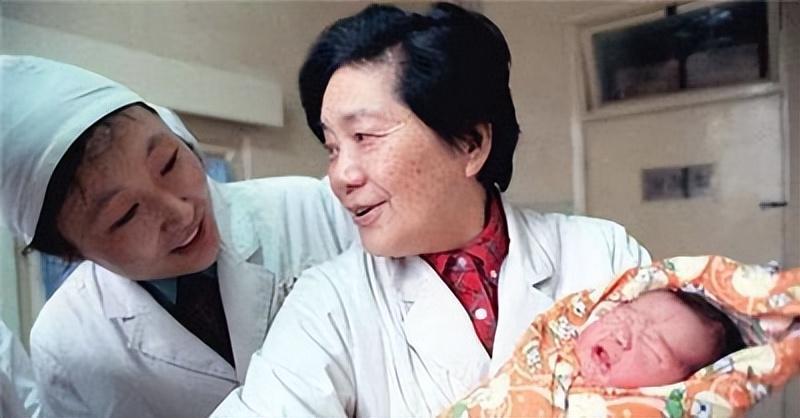

1988年3月10日上午8点56分,在北京大学第三医院里,一个新生命的啼哭声穿透重重迷雾,宣告了它的诞生。

这就是郑萌珠,中国历史上第一例由"试管婴儿"技术孕育出的婴儿。

当护士小心翼翼地将这个孩子交到郑桂珍怀中时,郑桂珍热泪盈眶,难掩心中的喜悦。她想都没想就给女儿取名"萌珠",寓意着这个宝贝就是她人生中最璀璨的珍珠。

一旁的张丽珠教授更是激动万分,终于亲眼见证了自己几年来的心血结晶。

郑萌珠的诞生无疑是继1978年世界首例试管婴儿之后,中国在这一领域取得的又一突破性进展。作为"神州试管婴儿之母"的张丽珠,自然引领风头成为了这项技术在国内推广的先驱者和代表人物。

然而,就在外界对这个新生命的降临报以掌声之时,也有不少质疑和非议的声音开始甚嚣尘上。一些人认为,试管婴儿技术虽然是医学界的一大进步,但它究竟是否安全可靠,产下的孩子是否也会健康成长,这些都是未知数。

更有一些持怀疑态度的人直接预言,郑萌珠这个试管婴儿活不过40岁,寿命将会极为短暂。甚至还有人认为,通过这种非自然方式生育的孩子,将来极有可能身患遗传缺陷或生理残疾。

面对社会上如此激烈的非议声浪,张丽珠教授心中自是充满了无奈和愤慨。作为首位将试管婴儿技术带回国内并成功运用于临床的医学专家,她对这项技术的安全性和可靠性是最有发言权的人。

然而,社会舆论的力量是强大的,很快郑萌珠一家人就开始受到外界异样的目光和流言蜚语的纠缠。

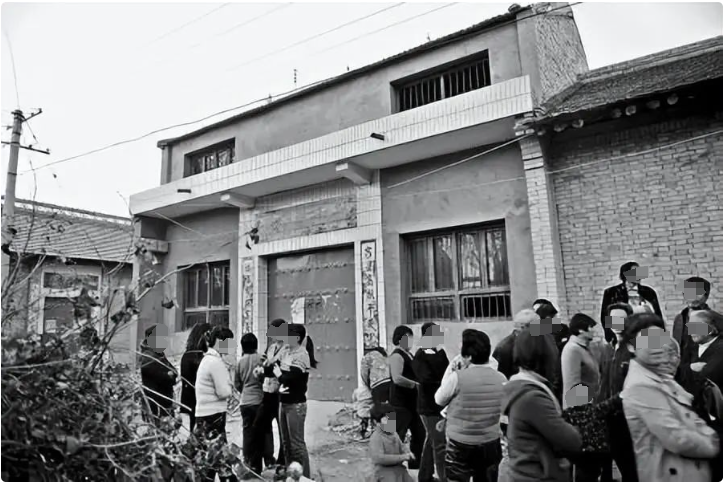

郑桂珍回忆说,每当需要外出时,她总是尽量避开那些熟人的视线,生怕遭到非议和指指点点。郑萌珠出生后第一次回到家乡探亲,当地村民更是好奇心爆棚,纷纷上前围观这个"试管婴儿"。

不过,郑桂珍和丈夫并没有被外界的质疑所动摇,他们始终满怀期待地注视着郑萌珠一天天健康成长。因为在他们看来,女儿的健康就是对所有质疑的最有力回击。

随着时间推移,郑萌珠渐渐长大,爸爸妈妈更加用心呵护着这个"奇迹之子"。母亲郑桂珍对她无微不至地关怀备至,从未让女儿感到自己与众不同。

相反,她总是鼓励郑萌珠要珍惜生命,把自己当成是上天赐予的天使,肩负着非同寻常的使命。

在这样的熏陶下,郑萌珠从未因为"试管婴儿"的身份而自卑。她展现出了过人的智慧,一岁多就能独立行走,两岁时更是能背诵古诗词,让家人无不刮目相看。

郑萌珠身材体态也一点不逊色于常人,看上去生龙活虎,根本不像那些怀疑论者所说的会天生残疾。

从小就聪睿过人的郑萌珠,自然也很快就理解了自己出生的特殊性。起初的她难免会对那些频繁前来采访的记者们感到反感,但随着年龄渐长,她逐渐适应了这样的生活节奏。

作为中国第一例试管婴儿,郑萌珠自出生那天起就注定与众不同。每当她外出时,总会引来路人的注目和窃窃私语。

"快看啊,那个就是试管婴儿吧?"

"天啊,真是了不起,用这种方式生出来的孩子!"

"你说她能活多久?听说她们寿命很短暂。。。"

诸如此类的谈论声不绝于耳,令当时年纪尚小的郑萌珠感到非常不解。她眨着黝黑的大眼睛,疑惑地看向始终护在身边的母亲郑桂珍。

聪明伶俐的郑萌珠很快就意识到,自己之所以会受到如此关注,完全是因为出生方式与常人不同。母亲见状便耐心解释道:"萌珠啊,你是上天赐予我们的天使,从降生那天起就肩负着神圣的使命。

郑桂珍把女儿当成心头上最珍贵的宝贝,言语中充满了自豪和骄傲之情。她鼓励郑萌珠要好好珍惜生命,尽自己最大的努力活出应有的精彩。

在母亲的热情鼓舞下,郑萌珠没有因为"试管婴儿"的身份而产生自卑心理,反而养成了乐观向上的性格。她自小就展现出了超乎常人的智慧,让家人无不刮目相看。

一岁多就能独立行走,两岁时更是能熟背古诗词,简直就是小小神童一般。除了聪颖过人,郑萌珠的身体发育也一点不逊色于普通孩子,英姿飒爽,生龙活虎的模样根本看不出有任何先天残疾。

这无疑是最有力的反驳,直接证伪了那些存有质疑和猜忌的言论。在家人的呵护下,郑萌珠渐渐长大,也逐步适应了作为"奇迹之子"所受到的特殊关注。

在全家人的精心呵护下,郑萌珠就这样健康快乐地成长起来,用自己的一举一动无声地回击了那些对试管婴儿的质疑和猜忌。

起初,每当有记者前来采访、镜头聚焦时,年幼的郑萌珠难免会感到一些不适应。但很快,她就学会了在镜头前自然而然地展现自己最真实可爱的一面。

时光飞逝,岁月如梭。一转眼,郑萌珠就顺利完成了学业,开始踏入人生新的阶段。这时,她做出了一个令家人和外界都感到意外的决定——她主动选择加入北京第三医院工作。

尽管郑萌珠走过的这条路一直伴随着质疑的声音,有人甚至怀疑她究竟是否能拥有生育能力。但她对此并不在意,依旧如青春燃烧般前行,用自身幸福美满的生活不断征服着所有怀疑者。

郑萌珠的父母更是无比自豪和欣慰。他们深知,女儿之所以能走到今天,完全凭借自身的努力和坚韧。正是郑萌珠用实际行动,彻底打破了外界对"试管婴儿"的质疑。

如今已经36岁的郑萌珠,在三院里担任着档案管理的工作。她与丈夫恩爱有加,两人的爱情结晶也在快乐健康地成长。

作为中国首例试管婴儿,郑萌珠用自己的一生诠释了这项技术的安全性和意义,为在国内推广这项造福妇女的医学技术做出了卓越贡献。

展望未来,随着科技的不断进步,试管婴儿技术必将越来越成熟和普及。当年张丽珠教授在条件艰苦的情况下攻克了这项技术,如今已经过去36个年头,相信在不久的将来,会有更多更优秀的辅助生育技术问世。

祝福像郑萌珠这样的"奇迹之子"能够继续健康快乐地成长,去实现自己的人生理想。也祝愿那些历经艰辛终于拥有了爱情结晶的父母,能永远幸福安康。